Zaha最引人矚目的就是造型。為了瞭解其背景,我覺得可以先談一下建築外殼演進的歷史, 這我上周建築皮層課程有帶過。傳統建築建築的外殼通常就是結構系統的一部份, 因此立面的構成元素就是牆、柱、樑和開口。開口又由窗台、窗(門)楣以及開口的邊框與上蓋等元素構成, 這些元素原本都有材料、構造、工程及功能上的因緣, 經過沿襲承續之後成為裝飾的元素。這種把建築結構、構造及工程作為建築立面形式主體的作法在文藝復興乃至於巴洛克建築發展到一個極致, 乃至於柱樑等結構元件都成了建築立面的裝飾元素, 很多都脫離了原本結構的意義, 而許多形式特徵原是承襲自木構造與磚石結構在工程上必要的細部, 也脫離了構造的目的而成為立面裝飾的元素。

現代建築由於材料、結構技術以及空間的使用方式的演進, 把建築外殼與結構系統脫離之後在設計上產生了很多的可能性, 對景觀、採光、通風、造型等等都變得更自由, 因此產生了帷幕的概念, 算是建築物的skin, 建築的外殼脫離了作為結構系統一部份的角色, 因此可以有大面積、水平的開窗, 梁柱等結構元素不必成為立面主要的特徵, 同時某種程度的脫離直線與直角的束縛。這算是ZAHA前一代與前前一代國際樣式建築大師們面對的時代背景。

二十世紀現代建築皮層從結構解脫, 但無法完全脫離直線、圓弧與直角, 比較淺層的解釋就是繪圖與施工技術問題, 深層的解釋就是資訊處理。建築皮層雖然從結構系統解脫出來, 但在設計與工程上還是面臨一個重大的限制, 就是資訊處理的技術。資訊必須付出代價, 做任何事情如果需要處理的資訊越少, 那麼代價就越低, 反之如果需要處理的資訊超乎我們的能力, 那麼事情就做不成。因為對稱性的關係, 直線與圓弧在資訊上是很簡約的(曲率不變, 是一種對稱性), 角度則以360度的簡單整數能夠整除為原則, 例如180, 120, 90, 60, 45 等等, 這些不只是跟建築師畫圖有關, 影響更大的是工人在工地如何放樣, 工廠如何製造的問題。... 這些都是ZAHA的前一代, 或前前代建築師面臨的問題。GAUDI是特例, 因為他是奇葩, 只有真正能夠整合設計、結構與工程的建築師才作得到, 建築史上最值得注意的有兩位, 除了GAUDI之外就是Brunelleschi (https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi)。

曲線曲面的設計與工程需要克服的關鍵問題就是製圖、放樣、製造與施工的技術。其在工程界的應用需要關注一個重要事件, 就是1962年法國雷諾汽車公司工程師Bezier發表曲線的放樣方法 (Bezier curve https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve) 。而法國Citron汽車公司的工程師 Paul de Casteljau 也於1959年使用De Castaljau算法進行數值分析。電腦圖學技術的應用開啟了曲線曲面繪圖以及工程放樣技術的新紀元。二十世紀80年代開始陸續許多建築師應用電腦繪圖技術設計了許多曲線曲面的建築物, 造型與結構、工程乃至於建築性能的整合則可以說是蹣跚前行, 產生了許多值得討論乃至於爭議的問題。隨著資訊技術的前進, 以及其所引發建築產業結構的變革,2010年以後,這些問題已經聚焦於實現技術的開發與實踐。或許可以說這也是Zaha創造許多建築設計的背景。

網頁

2017年9月30日 星期六

zaha 展覽筆記

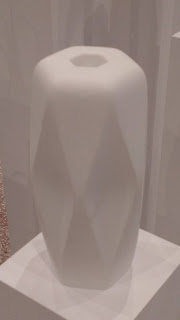

Zaha展覽中這一系列模型似乎是在探討造型產生的方法。我認為是跟GAUDI的方法有關, 底部是多邊形, 然後旋轉同時拉伸。GAUDI採取的是連續的旋轉拉伸, Zaha則是離散的 (descrete), 也可以說是數位時代的反應吧。這在幾何上或許可以稱為discrete rotational extrusion. 基本上是以一個多邊形開始, 向上拉伸同時旋轉, 到一個特定高度與角度之後定格, 然後和先前的多邊形做直線連結, 然後再向上拉伸同時旋轉, 做出另一段的量體。GAUDI也做過類似的設計, 不過是採取連續的拉伸與旋轉, 因此可以稱為continuous rotational extrusion. GAUDI 還會把兩相反方向旋轉拉伸出來的量體做交集來設計出最後的造型, 可以參考 ( https://designcomputing2016.wordpress.com/2016/02/28/gaudi-columns-ceren-gocmen/ ) (https://vimeo.com/66331245)

的說明。至於當年GAUDI如何在沒有電腦的前提下繪製圖面, 製作模型, 工人如何放樣, 定位與施工 則是非常了不起的, 證明GAUDI是整合設計與施工的絕代高手。

的說明。至於當年GAUDI如何在沒有電腦的前提下繪製圖面, 製作模型, 工人如何放樣, 定位與施工 則是非常了不起的, 證明GAUDI是整合設計與施工的絕代高手。

2016年2月5日 星期五

元件知識庫

元件知識庫的研究我希望能夠真正提升到知識管理的層次,知識管理是我大約15年前投入的一個領域,我認為元件是一個可以把知識管理理論實踐的一個場域。能否成功實現我不敢說,但我認為理論架構早已到位,跟建研所提出一個整體構想方案不會有問題。我陸續會把一些想法和大家分享。

我想要把幾個在不同領域被提出來, 但我認為相關的理論整合一起, 形成一種知識庫的架構,讓我們可以在雲端平台上實現。wikipedia的成功讓我相信這是可行的,我們可以建立一個以元件為基本架構的知識庫,是一個多方交流,而不僅僅是供應商與消費者或設計人員的單向流動。以下是我想結合的幾個理論, 先不談細節:

野中郁次郎 (のなか いくじろう nonaka ikujiro ) 的知識創新螺旋理論, http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E8%9E%BA%E6%97%8B

Christopher Alexander (https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander) 的 pattern language. 這是建築界的一個怪咖, 他在上世紀70年代就提出理論, 但始終沒有被建築界真正擁抱, 反而在資訊領域被肯定, 甚至其在柏克來建築系發表的博士論文曾是資訊領域的教科書,pattern language 也成為軟體開發的顯學。

另外一個是Herbert Simon (https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon) ,他是建立認知心理學與人工智慧領域的大師,諾貝爾經濟獎得主。他有關設計方面的理論一直到現在還是唯一真正能為設計提出一個有系統的基本理論。他的有些想法我認為和Alexander的想法非常接近,也因此讓我對他們更有信心。

Nonaka的知識創新螺旋我認為可以更簡化,可以幫助我們構想出相對應的知識平台架構與運作方式,Alexander和Simon的理論幫助我們能夠把和建築設計知識相關的內容轉換成格式化的架構, 這才能完成Nonaka知識創新螺旋中外顯知識的部分。這是我大致的想法,我會陸續和大家分享, 並聽取大家的意見。

我想要把幾個在不同領域被提出來, 但我認為相關的理論整合一起, 形成一種知識庫的架構,讓我們可以在雲端平台上實現。wikipedia的成功讓我相信這是可行的,我們可以建立一個以元件為基本架構的知識庫,是一個多方交流,而不僅僅是供應商與消費者或設計人員的單向流動。以下是我想結合的幾個理論, 先不談細節:

野中郁次郎 (のなか いくじろう nonaka ikujiro ) 的知識創新螺旋理論, http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E8%9E%BA%E6%97%8B

Christopher Alexander (https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander) 的 pattern language. 這是建築界的一個怪咖, 他在上世紀70年代就提出理論, 但始終沒有被建築界真正擁抱, 反而在資訊領域被肯定, 甚至其在柏克來建築系發表的博士論文曾是資訊領域的教科書,pattern language 也成為軟體開發的顯學。

另外一個是Herbert Simon (https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon) ,他是建立認知心理學與人工智慧領域的大師,諾貝爾經濟獎得主。他有關設計方面的理論一直到現在還是唯一真正能為設計提出一個有系統的基本理論。他的有些想法我認為和Alexander的想法非常接近,也因此讓我對他們更有信心。

Nonaka的知識創新螺旋我認為可以更簡化,可以幫助我們構想出相對應的知識平台架構與運作方式,Alexander和Simon的理論幫助我們能夠把和建築設計知識相關的內容轉換成格式化的架構, 這才能完成Nonaka知識創新螺旋中外顯知識的部分。這是我大致的想法,我會陸續和大家分享, 並聽取大家的意見。

2016年2月1日 星期一

建築資訊建模元件知識庫

- 何謂元件知識庫?

- 元件知識庫與元件庫最大的差異點在何處?

- 從元件庫中要如何提升轉為元件知識庫,其最大的優勢為何?

- 元件知識庫能夠為未來設計端或是執行端會有什麼改變?

這四個問題一起回答。維基百科為知識庫下的定義如下:

知識庫是用於知識管理的一種特殊的資料庫,以便於有關領域知識的採集、整理以及提取。知識庫中的知識源於領域專家,它是求解問題所需領域知識的集合,包括基本事實、規則和其它有關信息。 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93

知識庫的運作是雙向的,使用知識庫的人也就是建立知識庫的人。我們希望知識庫的建立可以協助一群人共同來使用, 並打造這個知識庫。元件庫比較是單向的, 也就是某些人提供資料建立了元件庫,讓人下載使用。

維基百科可說是知識庫運作最成功者之一。知識庫必須把使用者也一併納入, 成為一個系統的一部份。維基百科是由全世界無數志願者投入所寫出來的,其運作方式也是知識庫的一部份。

Nonaka (野中郁次郎) 提出的知識創新螺旋是知識管理中一個知名的理論基礎,可以用來作為設計知識庫的參考架構。

先談到這裡,我有時間再進一步說明。

關於蟾蜍學園的幾個想法 -從台科大的觀點

昨天你提到蟾蜍學園, 我越想越沉迷。以下想法大致上是擷取自昨天的討論:

校地是以土地管理職權歸屬劃分的區域, 學生實質活動的使用範圍可稱之為校園。不屬於校地的學生活動範圍, 或可稱為隱性校園。校地是學校實際要維護管理, 卻可能又用不到, 例如大部分的蟾蜍山、土城和竹北校地; 校園是學校不一定要負責維護管理, 卻又實質做為學生活動的場域。對於學校發展而言, 校園比校地更有實質意義, 而隱性校園的經營則是突破校地限制的可能作法。

蟾蜍山是校園發展的可能方向, 不論是否屬於校地, 可能都有機會變成學生的活動場域, 從蟾蜍山校地, 民族國中, 公館國小, 到芳蘭社區, 還有三個退休榮民社區,甚至包括寶藏巖。就寶藏巖而言, 像你提到的讓學生舉辦烤肉活動, 建築系也有系友申請寶藏巖做為工作室進行環境藝術創作, 學弟妹去幫忙, 實際作為學習創作場域, 如果能夠結合設計課程教學變成常態, 那就是隱性校園。

以蟾蜍山校地作為蟾蜍學園的發起點, 可以是一個結合生活與學習、校園與社區、回憶與前瞻的場域。希望將來是一個宿舍生活、工作室、社團活動、展示推廣的空間。就從寶藏巖談起,其目前的危機是因為被迫以吸引觀光客為唯一的出路,要嘛變質為商業, 否則就奄奄一息。如果蟾蜍學園因為有台科大的挹注而永續經營, 可以成為都市發展的典範, 對比於台大的蠻橫, 恰恰可以化解頂尖大學評委對台科大校園人文素養的批評。

台科大的挹注不必是經費, 而可以是學生的學習、創作活動, 以及老師的研究教學。蟾蜍學園只要能活化, 將會創造一個範例, 讓老舊破敗都市空間轉化為具有新生命卻又不撕毀歷史脈絡, 那麼外部的資源會源源不絕。

昨天你提到蟾蜍學園, 我越想越沉迷。以下想法大致上是擷取自昨天的討論:

校地是以土地管理職權歸屬劃分的區域, 學生實質活動的使用範圍可稱之為校園。不屬於校地的學生活動範圍, 或可稱為隱性校園。校地是學校實際要維護管理, 卻可能又用不到, 例如大部分的蟾蜍山、土城和竹北校地; 校園是學校不一定要負責維護管理, 卻又實質做為學生活動的場域。對於學校發展而言, 校園比校地更有實質意義, 而隱性校園的經營則是突破校地限制的可能作法。

蟾蜍山是校園發展的可能方向, 不論是否屬於校地, 可能都有機會變成學生的活動場域, 從蟾蜍山校地, 民族國中, 公館國小, 到芳蘭社區, 還有三個退休榮民社區,甚至包括寶藏巖。就寶藏巖而言, 像你提到的讓學生舉辦烤肉活動, 建築系也有系友申請寶藏巖做為工作室進行環境藝術創作, 學弟妹去幫忙, 實際作為學習創作場域, 如果能夠結合設計課程教學變成常態, 那就是隱性校園。

以蟾蜍山校地作為蟾蜍學園的發起點, 可以是一個結合生活與學習、校園與社區、回憶與前瞻的場域。希望將來是一個宿舍生活、工作室、社團活動、展示推廣的空間。就從寶藏巖談起,其目前的危機是因為被迫以吸引觀光客為唯一的出路,要嘛變質為商業, 否則就奄奄一息。如果蟾蜍學園因為有台科大的挹注而永續經營, 可以成為都市發展的典範, 對比於台大的蠻橫, 恰恰可以化解頂尖大學評委對台科大校園人文素養的批評。

台科大的挹注不必是經費, 而可以是學生的學習、創作活動, 以及老師的研究教學。蟾蜍學園只要能活化, 將會創造一個範例, 讓老舊破敗都市空間轉化為具有新生命卻又不撕毀歷史脈絡, 那麼外部的資源會源源不絕。

Information theory and building construction : entropy and constructability

Building design and construction can be viewed as communication processes among the client, the architect and the construction engineer. The architect conceives the building design and encodes that design into construction documents, which can be seen as an information source that sends messages to the construction engineer as he/she is reading through the documents. The engineer decode the received messages and uncovers as much uncertainty as possible over what the architect has conceived of. Then the engineer set forward to encode the design into a building, which would be the information source that generates messages for the client, as he/she examines and uses the building to find out if the constructed is indeed the building that he/she has requested for in the prior communication process with the architect.

Constructability is the indication over the achievable efficiency of cost, schedule and quality when the best possible strategies and methods are used in construction. The entropy of the building design, which serves as the information source that generates messages to the engineer, would be a good indication over the difficulty that the engineer may encounter in decoding, and the likelihood that the engineer may fail to revise correctly what the architect has encoded into the construction documents. Furthermore, in the communication process between the engineer and the client, the engineer needs to encode the building design into a building, which, in the perspective of a communication system, is composed of messages to the client, when he/she sees, touches and even smells from everywhere, inside and outside of the building. Therefore, the entropy of the building can be also a good indication to the difficulty of the decoding process that is to be carried out by the engineer.

I think the main point is to see the whole or any part of the physical world as information sources.It is undeniable that as one is perceiving the world, there is nothing but signals entering one's sensory systems. Perception is indeed a continuous communication process as long as one is still alive.

Constructability is the indication over the achievable efficiency of cost, schedule and quality when the best possible strategies and methods are used in construction. The entropy of the building design, which serves as the information source that generates messages to the engineer, would be a good indication over the difficulty that the engineer may encounter in decoding, and the likelihood that the engineer may fail to revise correctly what the architect has encoded into the construction documents. Furthermore, in the communication process between the engineer and the client, the engineer needs to encode the building design into a building, which, in the perspective of a communication system, is composed of messages to the client, when he/she sees, touches and even smells from everywhere, inside and outside of the building. Therefore, the entropy of the building can be also a good indication to the difficulty of the decoding process that is to be carried out by the engineer.

I think the main point is to see the whole or any part of the physical world as information sources.It is undeniable that as one is perceiving the world, there is nothing but signals entering one's sensory systems. Perception is indeed a continuous communication process as long as one is still alive.

2014年1月4日 星期六

數位。山水。賦流形 - 天津大學設計院張華建築師的競圖設計構想

數位。山水。賦流形

The Digital Trans-Formation of the Nature

精密機械製造是台中市最具代表性的產業之一,與自然環境永續共生則是台中市市民追求的最高價值。本設計企圖結合數位科技精密製造的技術與謙卑回歸自然的態度,讓台中城市文化館成為水湳經貿園區中,整合科技、文化與自然的活動據點,並象徵台中市傲立於世界的產業成就,以及面對大自然知所取捨的智慧。

Precision machine industry is one of the

most successful economic developments of Taichung. Sustainability of the

environment has been the highest value pursue by the citizens. This project

sets efforts to putting the technology of the precision machine industry on the

basis of humble attitude towards the Mother Nature. The Taichung City Cultural

Center will be the focal point that integrates technological, economic,

cultural, and environment friendly activities. The project will also launch the

landmark that symbolizes the proud achievement of economic development of the

region, and the wisdom of appreciating the unpretentious position towards the

natural environment.

透、漏、皴、瘦是詩書畫等各種藝術中源自於山水形態的技法,也是本設計形式創作表現的泉源。「流形」一詞在古文詩詞中被用來代表河嶽日星的自然形態,在現代則被用作數學專有名詞,代表在高維度空間中彎曲的低維度形體(manifold)。而根據流形數學定義所開發出來的數位繪圖與製造系統讓建築師可以把天地山水融於空間形式的創作之中。本設計主題「數位。山水。賦流形」語出於此。

Transparent, penetrative, wrinkle, and skeletal

methods are presentational skills derived from natural forms, which are often used

in various arts such as poetry, calligraphy, and painting. They are the form

formation methods for the design of this project. 「流形」is composed of two Chinese characters that represent “transitional”

and “formation” respectively. The term, in ancient poetry, is used for apprehending

the elegance of natural forms such as river, mountain and star. The term「流形」 is also used for translating the mathematical term “manifold”,

which means topological spaces with curvature in higher dimensions. Computer

aided design and manufacturing systems enable architects to design and

fabricate 「流形」or “manifolds” that embed natural

forms into the artifacts they design and build. Thereafter, the project is

titled as 「數位。山水。賦流形」, “The Digital Trans-Formation

of the Nature”.

物體的形態是一個時間的函數,是時空系統的一個過程。流形是從固體到流體、從靜態到動態、從簡單到複雜、從無機到有機、從實在到虛無、從直面到曲面、從二維到三維…

The form of object is a function of time,

or a section in the four dimensional space-time. Trans-Formation, or「流形」, characterizes the

transition from solid to fluid, from static to dynamic, from simple to complex,

from lifeless to living, from physical to virtual, from rectilinear to curved,

from two dimensional to three dimensional…

台中城市文化館的空間構成是一種全新的體驗,流動的視覺沒有了視點。她的整個形體是在不斷地變化,以連續的、動態的視點引導出對數位山水流形的空間體驗。

The Taichung City Cultural Center will

display original spatial experience with her spatial formation. The vanishing

point of perspective vanishes through the continuous transition of the eyesight.

Her body ceaselessly transforms, guides the viewers with seamless and dynamic

focal points for the appreciation of the remarkable experience within the Digital

Trans-Formation of the Nature.

訂閱:

文章 (Atom)